世田谷でおでかけ

三軒茶屋の街から一歩入ると静けさ広がる「竹園山 最勝寺 教学院」でお参りしてきました

- 2024/05/03

- 2024/12/20

三軒茶屋駅から2分で日々の忙しさを忘れるほど、厳かな雰囲気を放つ「竹園山 最勝寺 教学院」を見つけました。 「目青不動」とも呼ばれる落ち着いた静かな雰囲気を持つお寺です。 お散歩がてら癒されに行くのにぴったりですよ。

三軒茶屋駅のにぎやかさから徒歩2分にある「竹園山 最勝寺 教学院」

東急世田谷線三軒茶屋駅をおりて、西太子堂駅方面に向かって線路沿いを歩くこと2分ほど。

休日のにぎやかな街のすぐ近くに厳かな雰囲気を放つお寺を見つけました。

「教学院」は江戸五色不動の目青不動を祀(まつ)る寺

入口の石塀には向かって左側に「天台宗竹園山最勝寺教学院」、右側には目青(めあお)不動尊の文字が見えます。教学院は天台宗のお寺で、通称「目青不動」と呼ばれているそうです。

周辺の街の雰囲気とは一線を画す空間が気になり、さっそく敷地内に入ってみました。

境内をまっすぐ歩いていくと、お堂が見えてきました。

こちらのお堂の柱には「江戸五色不動霊場」と書かれています。江戸五色不動とは何かが気になったので、その場でスマートフォンを使って調べてみました。

五色不動とは、江戸時代に、江戸市中から郊外に向かう主要街道の実質起点に安置された不動明王のことだそうです。

名前は陰陽五行説に由来しており、それぞれ目黒、目白、目赤、目青、目黄となっています。

今の目黒、目白という地名や駅名は、不動明王の安置されていたお寺があったために付けられたという説もあるそうです。

江戸の昔から続く歴史を持つ「教学院」

教学院は1604年(慶長9年)に玄応大和尚が江戸城の紅葉山に創建したといわれています。

そのあと赤坂、青山と移り、明治41年に三軒茶屋のこの地に移転しました。

目青不動は、明治頃には今の六本木一丁目付近にあった観行寺に安置されていましたが、そこが廃寺となり「最勝寺」に返されたそうです。

東京、神奈川、千葉、埼玉内にある36か所の不動明王霊場寺院のうちの一つともされています。目青不動は秘仏であり、公開はされていないそうです。ご縁を感じ、不動様にお参りをして、さらに奥に進んでみました。

境内は想像以上に広く、あとから地図で確認してみてもかなりの存在感があります。

お寺なので、もちろんお墓参りに来られてる方もいます。

境内には相州小田原大久保家歴代の墓、南画家として著名な岡本秋暉の墓、岡本氏の息子で書家の岡本碧巌の墓があるそうですよ。

そして不動堂から左手に歩いていくと、本堂が見えてきます。

こちらには恵心僧都作の阿弥陀如来と、聖徳太子作といわれる聖観音像を安置しています。門は閉じられていましたが、こちらもお参りをしました。

本堂の柱上には立派な木彫りの獅子も見れます。細かい技に思わず見入ってしまいますね。

都会の騒がしさを感じない静かな「教学院」の境内

近くには246号線も首都高も通っているのに駅の近くでこんなに静かで落ち着いた場所があったことに驚きました。境内には立派なチシャノキやイチョウがあり、この大木たちが静寂を守っているよう気がしました。

ふと見上げると、樹木の隙間からは世田谷区民に親しまれているキャロットタワーが見えます。

日常の見慣れた風景を、非日常的な静かな空間から眺めるとなんだか不思議な気持ちになります。

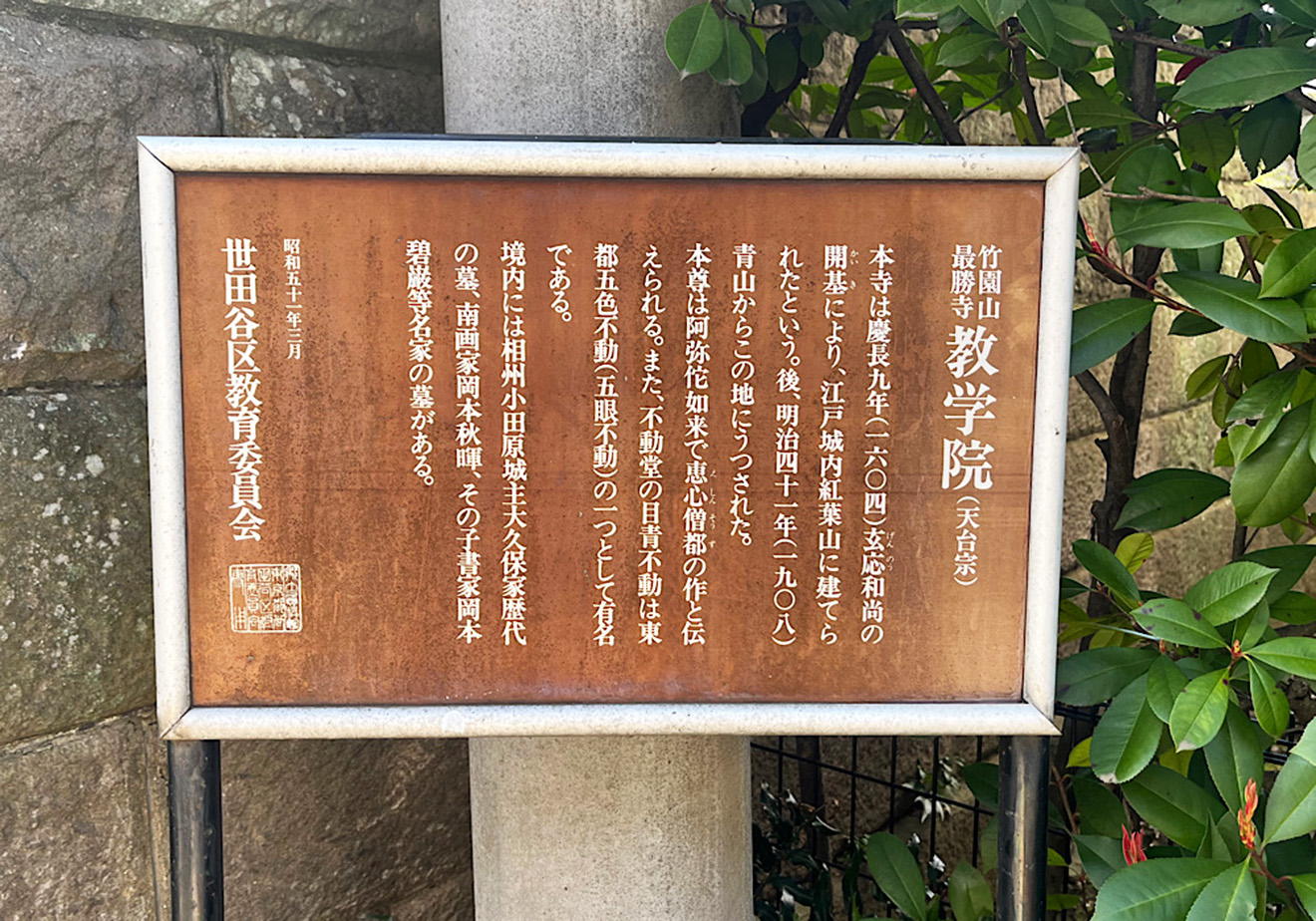

しばらく時間が経つのも忘れて、教学院の空気に癒されました。入ったときとは別の入り口にはお寺の説明の書かれた看板もありましたよ。

桜や金木犀の木も植えてあるので、春や秋には季節の移り変わりを感じることもできそうです。そのころにまた散歩でくるのも良いなと思いました。

教学院で御朱印が欲しい方は、ぜひ時間に気を付けて訪れてくださいね。

日によって書き手の方がいないこともあるそうですが、書き置きのものが用意されているので安心です。

「教学院」で日々を忘れてお参りを

皆さんも三軒茶屋を散歩する際には、駅近くにある静かな教学院で目青不動尊をお参りして境内の樹木に癒されてくださいね。

「教学院」へ寄った際におすすめのお店はこちら

- 昼は食堂、夜は酒場の「食堂かど。」。三軒茶屋にあるコスパ抜群のランチ定食でお腹いっぱい♪

- 週末の朝はオーストラリアの味が楽しめる三軒茶屋の「LONG WEEKEND」で過ごす!

- 三軒茶屋の「Nomadic Life(ノマディックライフ)」で世界の輸入雑貨と体にうれしい発酵ランチを!

※施設の様子などは取材当時のものです。最新情報はホームページやSNSでご確認ください。