世田谷でおでかけ

世田谷美術館分館「向井潤吉アトリエ館」で洋画家の描いた日本の郷愁風景に浸る

- 2025/08/13

- 2025/10/24

明治生まれの洋画家である向井潤吉画伯。生前に住居兼アトリエとして利用していた屋敷を美術館として改修した「向井潤吉アトリエ館」をご紹介します。 趣のある建物と緑豊かな庭。そして向井画伯の作品を存分に楽しめますよ。

「向井潤吉アトリエ館」はかつての洋画家の住居兼アトリエの美術館

東急世田谷線の松陰神社前駅から駒沢方面に向かい歩くこと20分弱。

新緑に囲まれた美しい屋敷が見えてきます。

ここは、世田谷美術館分館の「向井潤吉アトリエ館」です。

向井潤吉画伯は明治生まれの洋画家で、生前は住居兼アトリエとしてこちらの家に住み制作をしていたそうです。

木の門を抜けて石の階段をのぼります。

緑の豊かな雑木の茂る庭は美しく、涼しい風がすっーと吹き抜けていきます。

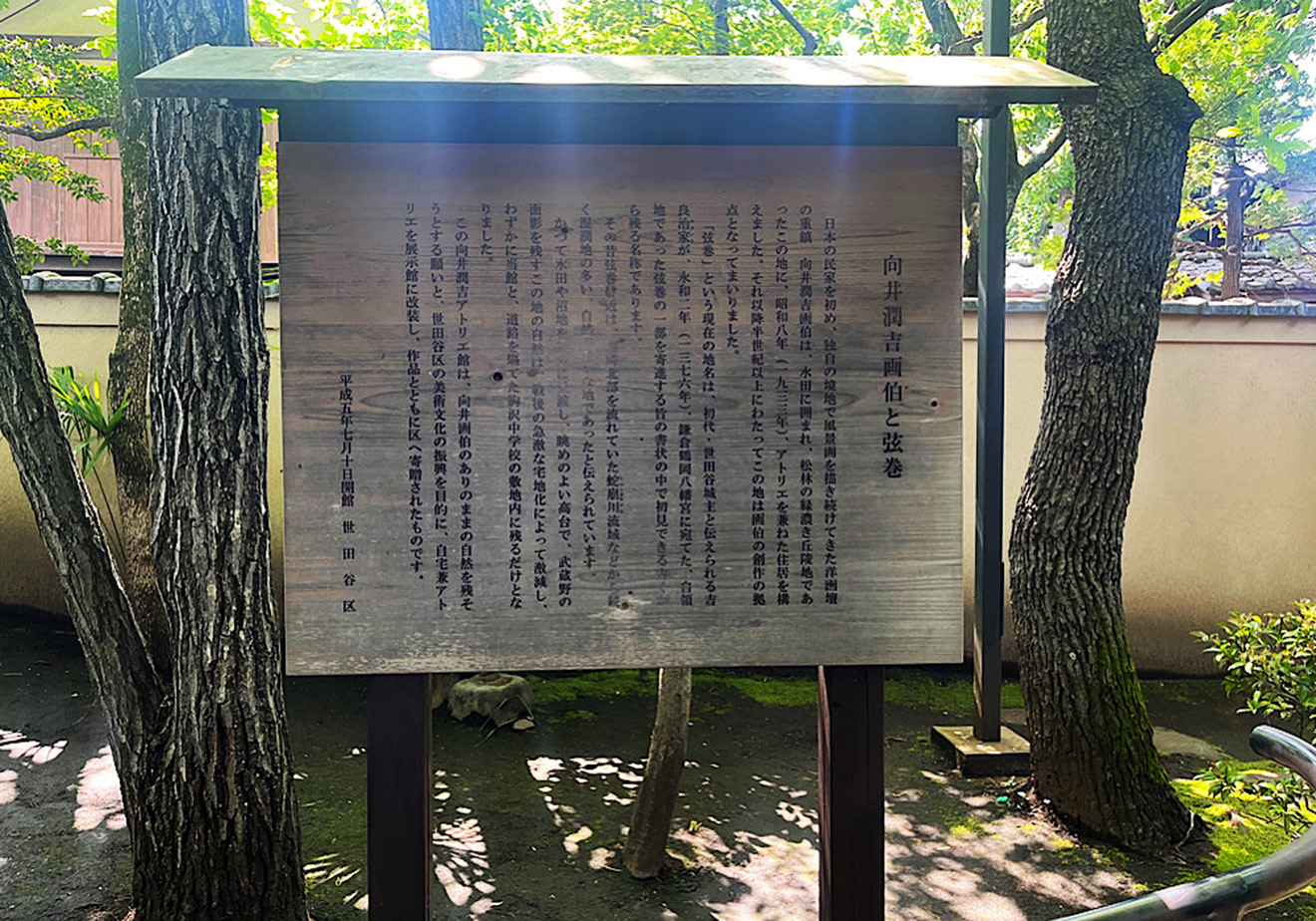

階段をのぼった場所には、「向井潤吉画伯と弦巻」という看板が立っています。

向井画伯がこの地を拠点として制作をし、美術館として世田谷区に寄贈されるまでのあらましが書かれています。

向井画伯がこの場所に住居を構えたのは昭和8年。そのころの弦巻は水田に囲まれて松林の緑豊かな丘陵地だったそうです。

住居兼アトリエとして向井画伯は自然豊かで眺めの良い屋鋪に住み、多くの作品を生み出してきました。

スタイリッシュな邸宅と自然あふれる「向井潤吉アトリエ館」の庭園

現在、美術館分館として向井画伯の作品を所有、展示している邸宅は昭和37年に再建されたもの。

設計は向井画伯とも親交のあった建築家、佐藤秀三氏によるものです。

旧住友家別邸や日光プリンスホテルなども手がけた建築家による邸宅は、大きな三角屋根と庭に繋がる縁側が和風建築ながらスタイリッシュです。

庭を見渡すと飛び石と苔むした緑、自然に近い感じで、バランスよく植えられたコナラやクヌギなどの木が美しく、そこにいるだけで癒されます。

向井画伯の人生と多くの作品を生み出した場所に浸る

ひと通り庭を眺めたあとは、アトリエ館の中に入りましょう。

どこか懐かしい木の扉を開くと受付があります。女性のスタッフの方に200円を支払って、靴を脱いでスリッパに履き替えて中に入ります。

館内は残念ながら撮影はお断りとのことでしたが、向井画伯が製作に使っていた道具や製作の合間に寛いだ和室なども見られます。

向井潤吉画伯は明治34年に京都で生まれました。

お父さんは宮大工だったそうで、最初は日本画を学ぶために京都の美術工芸予科に入りましたが、油絵に魅せられて中退、その後関西美術院にて油絵を学びました。

昭和2年には単身でフランスに渡り、ルーブル美術館で多くの名画を模写をしたり、アカデミーで学んだりして、油絵の技術を確かなものに。

帰国後、結婚を経て世田谷区弦巻に住居を構えました。

戦争の最中には戦地で戦争画や海外の風景を描いたりしていましたが、防空壕で生活する際に見た図録で民家の美しさに目覚めます。

多くのものが焼かれて失われていく中、少しでも日本の原風景と民家を描くことで美しい日常を残したいと願い、全国を旅して絵を描き続けることになりました。

「向井潤吉アトリエ館」で今は失われた懐かしい風景を鑑賞する

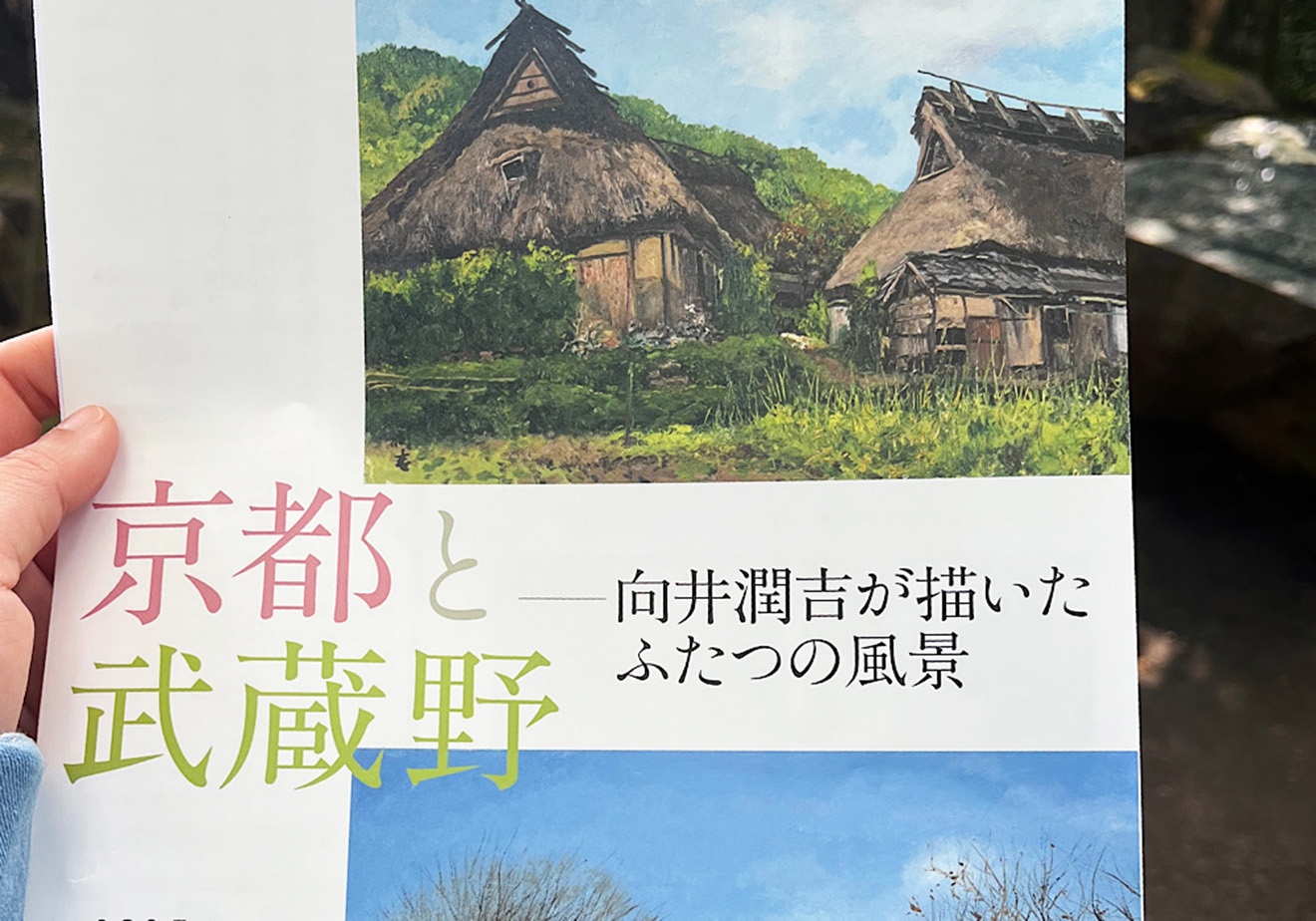

今回、「向井潤吉アトリエ館」を訪れた際に展示されていたのは、京都と武蔵野を描いた作品たちです。

京都では、故郷でもある大原や丹波、嵯峨野などを周りました。

向井画伯は特に秋から冬にかけての風景を好んだそうです。

確かに、新緑の茂る夏よりも、枯れ木や紅葉から垣間見える民家は風景となじみ、より一層草屋根や藁葺き屋根を美しく際立たせているなと感じました。

武蔵野は昔の東京近郊から埼玉にかけての洪積台地からなる土地です。

ここもまた向井画伯にとってはお気に入りの風景がたくさんある場所だったようで、早春のまだ少し雪が混じる大地や咲き始めの梅とともに民家を描いた作品がたくさんありました。

向井画伯の名前は存じていましたが、これほど美しくノスタルジックな作品をたくさん目にしてとても癒されました。

皆さんも近くに来たら、ぜひこの「向井潤吉アトリエ館」で向井画伯の描いた風景を見てください。

心が癒されると思います。

松陰神社前駅から近いカフェはこちら

card:大人のリラックスタイムは厳選された日本茶で!松陰神社前「SOUEN(ソウエン)」はシックでモダンなカフェ

card:食堂の看板が目印⁈松陰神社前の「McQUEEN COFFEE SHOP(マックイーン コーヒーショップ)」

card:テイクアウトでもイートインでも!カラフルなデザインのドリンクで気分が上がる「カンノンコーヒー 松陰神社前店」で一息いかがですか♪

※お店の様子、メニューや価格などは取材当時のものです。最新情報はホームページやSNSでご確認ください。